5月20日至24日,高二AP项目班师生赴江西景德镇、庐山、南昌三地开展为期五天的研学活动。

景德镇

5月20日下午,同学们乘坐高铁抵达 “世界瓷都”—景德镇,首先前往古窑民俗博览区,参观景德镇不同朝代的古窑和世界上最古老的制瓷生产作业线,欣赏非遗传人们展示制瓷绝技和传统工序。尽管天气炎热,同学们的学习热情却未曾减退,大家仔细倾听研学导师生动详细的介绍,认真学习有关瓷器的知识。

5月21日上午,同学们前往中国陶瓷博物馆进行参观。在研学导师的讲解下,大家认真欣赏从古至今、从单一色彩到五颜六色的精美展品,了解陶瓷的发展史,领略中国陶瓷的魅力。

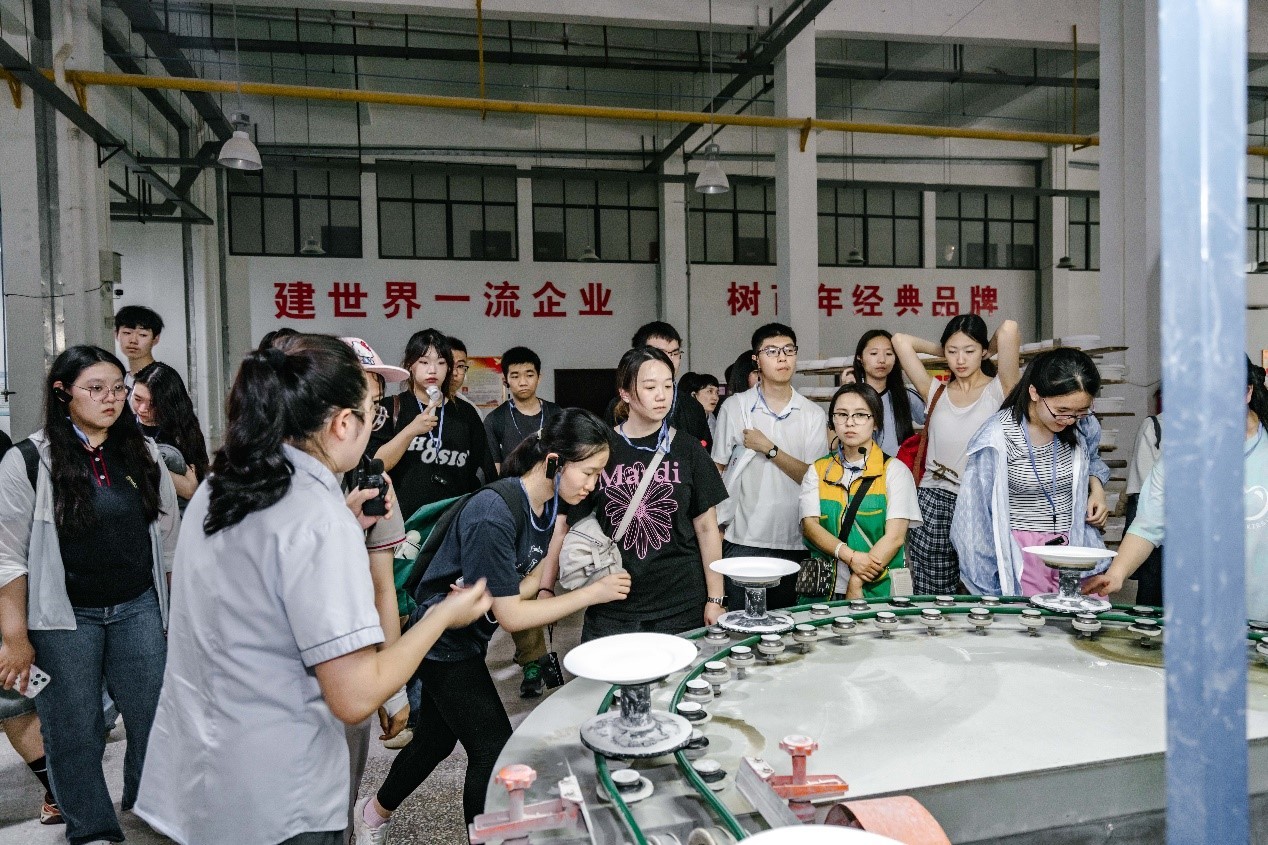

下午同学们来到红叶国瓷厂,观摩现代陶瓷的工厂化制作工艺。全自动生产线上,机械臂在几秒内将泥土变成素坯,再将素坯送到匠人手中绘制花纹,然后传送到窑中进行烧制。先进的现代制瓷技术极大地提高了陶瓷的生产效率,满足了国民生产生活中对陶瓷的需要。国瓷厂的展厅中陈列着从献礼建国七十周年的礼品到日常使用的杯盘碗碟的各种陶瓷用品,种类繁多、质地精美,让同学们深刻感受到陶瓷在现实生活中的广泛应用。

同学们对浮梁县的最初认识,源自白居易《琵琶行》中“商人重利轻别离,前月浮梁买茶去”的诗句。在国瓷厂参观活动结束后,同学们有幸来到有“中国第一县衙”之称的浮梁古县衙,实地考察古代衙署的建筑规制,观看古代开庭审案的历史场景剧,增强了对中国传统法治文化的认识。

晚饭后,同学们前往陶阳新村的陶瓷夜市进行参观。大家结伴而行,欣赏市集中琳琅满目的陶瓷制品,与摊贩们交谈了解陶瓷知识,购买心仪的陶瓷制品,每个人都满载而归。

5月22日上午,同学们来到景德镇陶瓷大学——中国唯一一所以陶瓷为特色的本科高校。同学们分成两组,在陶瓷大学的教授和留学生的指导下,亲自体验拉坯与釉上彩绘艺术。随着陶轮的旋转,一个个独具艺术魅力的陶器在同学们的手中慢慢塑造出来;在釉上彩绘的课堂中,同学们发挥创意,用手中的毛笔和特殊的颜料,在素坯上绘制出独一无二的作品。

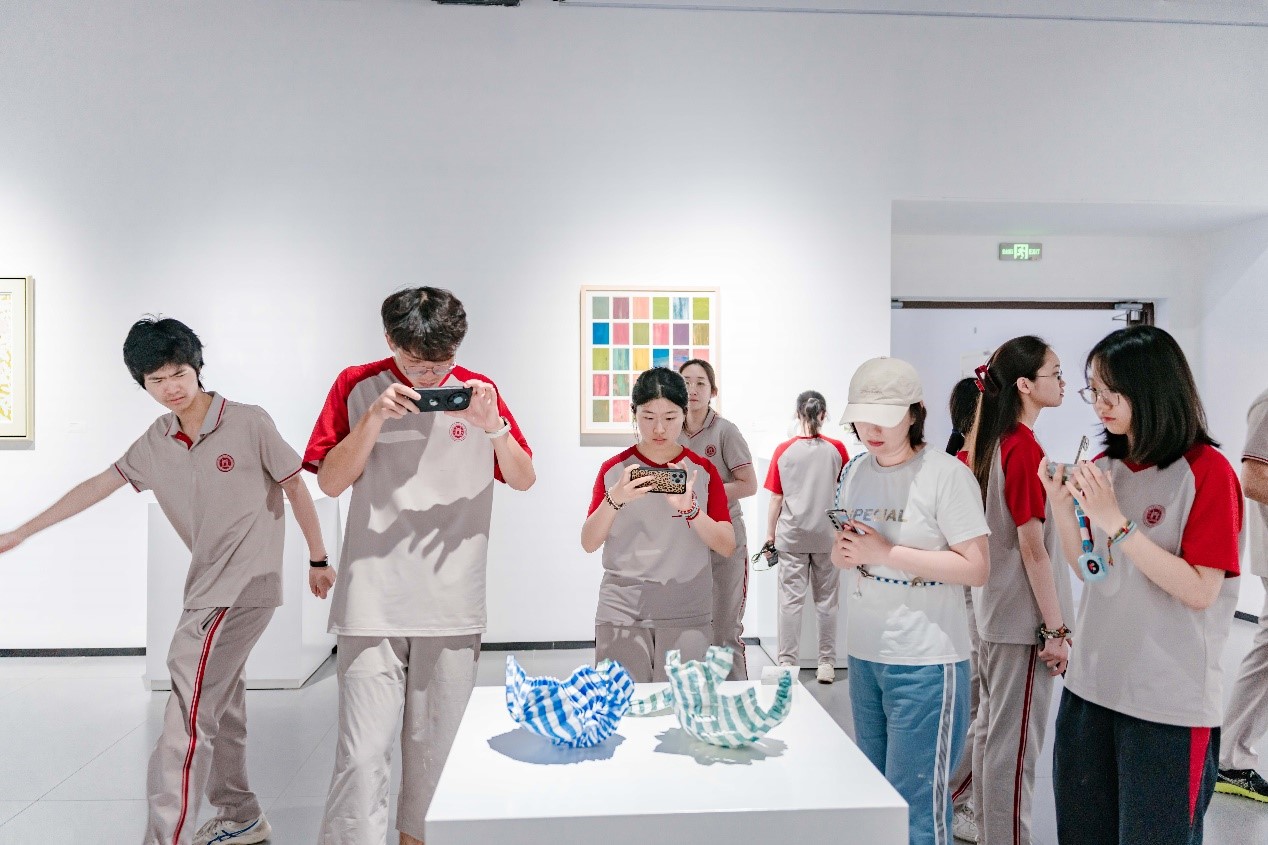

创作结束后,同学们还参观了陶瓷大学研究生的毕业作品展。从精美的瓷器到富有创意的陶瓷雕塑,每一件作品都展现了陶大学子深厚的艺术功底和独特的设计理念,同学们也通过此次参观拓展了艺术视野,对陶瓷艺术有了更深刻的理解。

庐山

5月22日下午,同学们离开景德镇,乘大巴前往享有“天下书院之首”美誉的白鹿洞书院。白鹿洞书院肇始于唐,兴于五代,定名于北宋,宏大于南宋朱熹之复兴,绵延于元、明、清,拥有悠久历史。在绵绵细雨中,同学们在孔子画像前集体行拜师古礼,齐颂《白鹿洞书院揭示》,传承国人尊师重道的美德。随后在研学老师的带领下,同学们参观了白鹿洞书院的古建筑,了解南宋理学家朱熹的教育思想,还体验了非遗拓印技艺,收获颇丰。

5月23日,同学们前往庐山参观。在雨中漫游花径,感受白居易“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的诗意,然后游览锦绣谷和好运石,欣赏“天生一个仙人洞,无限风光在险峰”的奇秀风光,在导游老师讲述的故事中,了解这些自然景观背后有趣的人文故事。

午饭后,同学们兵分两路,正式向三叠泉进发。雨中的庐山被浓雾裹挟,十米之外,人影便消融在乳白色的混沌里,再现 “不识庐山真面目,只缘身在此山中”的情境。同学们踩着湿滑的石阶,如云端漫步般一步步向三叠泉迈进。临近谷底,雾幕逐渐被撕开,雨后的三叠泉气势壮阔,银白的瀑流自高空飞泻,在嶙峋的崖壁上三次折转,如白龙腾跃,坠入深潭,激起雷鸣般的轰响。水雾漫天飞扬,打湿了同学们的衣襟和脸颊,这独特的旅行经历让同学们兴致盎然,大家脸上都洋溢着满足的笑容,为这难得一见的景观喝彩。从三叠泉下山的路途比想象中更艰难。路程遥远,石阶陡峭湿滑,有些同学的腿已经开始酸软发抖。大学互相搀扶,彼此支持。落在队伍最后的同学在老师的陪伴下,坚持前行,最终抵达山脚。虽然大家都感觉疲累,但脸上是掩不住的成就感。壮美的庐山胜景和同学们坚持不懈的意志,成为本次旅途中最美的记忆。

晚餐时间同学们为三位在五月过生日的老师和同学举办了生日会,不仅为寿星们准备了可口的生日蛋糕,还举行了一场简短、热闹而温馨的庆祝仪式,部分同学登台演唱,献上最诚挚的生日祝福。

南昌

研学的最后一天,同学们来到了江西省省会—南昌。南昌研学的第一站是海昏侯墓考古遗址公园博物馆。跟随研学导师的讲解,同学们通过参观海昏侯的奢侈墓葬了解其生平和成就,学习汉代诸侯礼乐制度和生活习俗,感受中华民族的辉煌历史和灿烂文明。

在八一起义纪念馆的参观活动中,同学们了解了八一南昌起义的历史背景和过程,聆听共和国将帅的英雄故事,认识到中国不断发展壮大的军事力量和强军道路的重要性,为新中国的军事成就感到由衷的自豪。

离开南昌前的最后一站,同学们登上了“江南三大明楼”之一的滕王阁,欣赏古人笔下“秋水共长天一色,落霞与孤鹜齐飞”的魅力景色,了解中国传统建筑中蕴藏的美学观念。

缓缓启动的返京动车,带着同学们的研学记忆和对中华历史文明的深爱继续驶向下一站,五天的研学活动顺利完成。同学们也用文字为这段美好的经历写下注解。

研学感言

这次的江西研学之旅让我收获颇丰。首先,江西的精神使我十分敬佩。踏上这片承载千年文明的红土地,每一寸砖瓦都在诉说着坚守的故事。在景德镇古窑,我目睹了九旬老匠人布满裂痕的双手——那双手在陶泥间游走时竟如此灵巧,将七十二道制瓷工序化作指尖流淌的岁月诗行。在南昌八一起义纪念馆,军旗上的弹孔与泛黄家书,让“八一精神”不再是课本上的铅字,而是热血在胸腔激荡的共鸣。同时,江西的美景也是让我大饱眼福。漫步滕王阁九重飞檐之下,“落霞与孤鹜齐飞”的意境随赣江波光渐次舒展;攀登云雾缭绕的庐山,方知"不识庐山真面目"原是天地赠予的哲学课。穿梭于博物馆长廊,素雅青花与璀璨麟趾金交相辉映:前者是江南烟雨晕染的素笺,后者沉淀着汉代王朝的鎏金岁月。这趟旅程,不仅让青花瓷的冰裂纹镌刻在记忆里,更让同窗情谊在千年窑火中淬炼得愈发纯粹。

——向怡筱

踏上江西这片土地,我开启了一场深度浸润的研学之旅。在景德镇古窑民俗博览区,陶瓷手艺传承者指尖流转着千年瓷韵,拉坯、彩绘,让我惊叹于每件瓷器都是匠心与时间的结晶。手触摸粗粝的陶泥,感受其在手间旋转,画笔蘸颜料在瓷盘上绘制属于自己的瓷器设计,在这里,我仿佛沿着时间的长河,见证了中国瓷器走向辉煌的足迹。登上庐山,穿梭在云雾缭绕间,我领略到“不识庐山真面目”的壮美。在白鹿洞书院举行的拜师礼,我们身着传统服饰,向孔子像行礼,感受庄重的仪式气息。我驻足在八一起义纪念馆,凝视着的革命者的军旗、军装与武器,仿佛他们穿行在枪林弹雨的身影浮现在我眼前。这是革命的精神,更是历史的见证。最后我们登上了滕王阁,见江水奔腾,浩浩荡荡,江面波光粼粼,俯瞰南昌城,一片繁华,现代化建筑与古老滕王阁相衬,形成古今交融的宏伟画面。

这次研学是一场精神跨越时空的对话,我触摸到了江西的温度,这激励我不断前行探索更多中华文化。

——许安妮

踏入景德镇古窑遗址,十项全能课本中的龙窑图谱终于化作眼前依山而卧的青龙。触摸着千年窑砖的青灰色肌理,想象着宋元陶工在六十度斜坡间搬运匣钵的身影,终于懂得"读万卷书不如行万里路"的真谛——历史唯有在它发生的土地上才会迸发温度。

庐山的松涛声里,美庐别墅的西洋立柱与中式飞檐在光影中默然相望。蒋介石题写的"美庐"石刻与毛泽东批阅的文件在同一个空间对峙,时空在青苔斑驳的台阶上奇妙重叠。而南昌八一馆内,起义将士的旧军装依然浸染着硝烟气息,周总理的毛瑟手枪似乎还在河山统一的口号中发烫。

从泥与火的文明传承,到血与火的革命淬炼,赣鄱大地处处镌刻着文明更迭的印记。当龙窑的窑火映红年轻的脸庞,当八一起义战士们的喊杀声在耳畔回响,我们触摸到的不仅是历史的余温,更是新时代青年接续文明薪火的责任与担当。

——于北溟

这次江西三叠泉研学是最让我难忘的。三叠泉的山路特别陡峭,下山的时候,每一步都走得小心翼翼。我腿已经累得发软发抖,脚底还滑,好几次差点没站稳。心里既害怕又着急,生怕一个不小心就摔倒了。

一开始,我还觉得下山应该比上山轻松,可走了一会儿才发现根本不是那么回事。上山的时候虽然累,但每一步都能稳稳地踩实,下山却不一样,每一步都像是踩在棉花上,根本使不上劲。再加上我嫌脏不敢抓着路边的栏杆,只能一步一步往下挪,心里一直在给自己打气,告诉自己不能放弃。

下山的时候,我抬头看看周围的景色,想分散一下注意力。山路两边全是郁郁葱葱的树木,树叶在微风中轻轻摇晃,发出沙沙的声音。山间的小溪也很美,溪水清澈见底,哗啦啦地流淌着,水面上漂浮着几片落叶,随着水流慢慢飘远。我忍不住停下脚步,想多看一会儿这美丽的景色,但腿上的酸痛又提醒我不能停留太久。

就在我快坚持不下去的时候,班主任老师看到我的情况,赶紧过来扶着我。她紧紧地握住我的胳膊,用她的力量稳住了我,我感到心里踏实了很多。虽然腿还是很酸,但有了老师的帮助,我感觉有了依靠。在几位老师的帮助下,我一步一步慢慢地往下走,虽然每一步都很艰难,但心里不再那么害怕了,终于安全地走下了山。虽然腿还是很酸,但心里特别感激一路陪伴我的老师们。这次经历让我明白,遇到困难的时候,一定要坚持。虽然很累,但我也收获了很多,以后遇到困难我也会更有勇气去面对了。这次研学不仅让我欣赏到了美丽的自然风光,还让我学会了坚持和感恩,这将是我成长路上一段难忘的经历。

——刘睿宸

对于一个文人来说,文人自己的生命本身也是用来建造文学殿堂的。我难以形容当我站上滕王阁时的激动。这里是王子安挥笔写下滕王阁序的地方,是历代滕王饮酒作乐之处。而我竟然也在千年后站在王勃写下文章的地方。

也许王子安在踏入滕阁的那一瞬也与我一般激动,或许他看见滕阁秋景时早就在心中写下了文章的大概。而他的身前赣江水缓缓流过,小洲点缀江心。千年长江犹在,只是不知道我面前的江水中是否还淌着子安的才情。

序以阁名,阁亦以序名。当后人提到滕王阁时会想起这是天下第一骈文诞生的地方,这何其不是一种幸运,千古文章中独独留下赣江水畔,豫章城边的滕王阁。

作文如此,死亦何惜。后人所叹惋的也不过是文学史上未能再有第二篇滕王阁序罢了。

——杨酝宽

此次研学使我感慨良多。在参观庐山的行程中,上午,山上风雨不断,同学们都顶着低温、穿着潮湿的衣服在雨中尽力行走。由于前几天的高温,同学们有的甚至还穿着短袖短裤,然而,没有人放弃。在看到花径雨中盛开的鲜花和傲立风中的白居易铜像后,大家都提起了精神,坚持走完了全程。中午,有的同学坚持不住了,类似“雾太大,看不见瀑布”的话此起彼伏。然而,绝大多数同学还是坚持前往了瀑布。下午,雨渐停了,雾也散去了,瀑布在雨水的加持下分外壮观,不仅有疑是银河落九天的高度,又有如万马奔腾一般的力度。只见水流从高处纷纷落下,惊雷霹雳般砸在水面上,水花和凉风包裹着每个人,爬山的疲惫瞬间被洗去了。看到美景,又想到上午的狼狈,我不禁想起了苏轼的“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”。相信,无论在旅途上还是生活中,坚持一定可以收获好的结果。

——江震沛

研究性学习

此次江西研学之旅,不仅是一场饱览自然奇观与探寻历史文化的奇妙旅程,更是一次沉浸式的学术探索实践。出发前,同学们围绕各自感兴趣的领域,以小组为单位确定研究课题,内容跨度极大,从景德镇千年陶瓷工艺传承与“景漂”现象的时代特征,到古代吏治制度与现代司法体系的演变对比,从江西民居的建筑美学密码到滕王阁的飞檐斗拱奥秘,研究范畴覆盖历史、文化、军事、建筑、法律等多元维度。

研学途中,同学们化身为严谨的“小研究员”,用相机定格珍贵画面,以笔记本记录灵感瞬间,还结合所见所感撰写心得,提前构思论文框架。返校后,各小组系统梳理实地考察与文献研究所得,将海量素材淬炼为一篇篇逻辑缜密、论证详实的研究论文,并精心筹备成果汇报,用生动的演示展现研学收获。

经评委老师们审慎评审,综合考量论文的学术价值、研究深度及汇报的呈现效果,本次研学最终评选出一等奖课题1个、二三等奖课题各3个、优秀课题4个。其中,郑怡然、许文绮、张绎之、赵芯仪、李宜蓁、李姝萱六位同合作完成的《“景漂”现象的成因探究》以新颖的视角、扎实的调研与深刻的分析脱颖而出,摘得桂冠。